|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

〜通所リハの生き残りを左右するリハマネジメントはこう変わる〜

2018年医療・介護・障害報酬のトリプル改定が行われ1年半が経過した。改革の目標は、通所リハ・通所介護の再編統合であり、通所リハと通所介護の違いをより鮮明にするための機能強化策として時間区分の変更、長時間の通所リハ報酬が引き下げられ、通所介護の機能訓練を強化するためにアウトカム加算を新設、さらに通所リハとの連携促進策として生活行為向上連携加算が新設された。そこで、これらの改革の経過を踏まえ、介護保険制度改正をはじめ、2021年介護報酬改定で行われる改革を展望し、これからの通所リハ事業のあるべき姿や経営戦略について徹底討論するため座談会を開催した。その発言を取りまとめたので報告する。

〜「2018年度地域包括ケア研究会報告書」を正しく読み解き、

急がれる医療・介護・福祉の新たな経営戦略を探る〜

我が国の医療福祉政策に多大な影響を与え、牽引してきた地域包括ケア研究会が、来たるべき2040年の多元的社会をズバリ展望し、これからの国の政策の在り方、自治体の役割、保健・医療・介護・福祉サービスや事業に関する提言をまとめた、2018年度地域包括ケア研究会報告書を公表した。テーマは、「2040年:多元的社会における 地域包括ケアシステム」−「参加」と「協働」でつくる包摂的な社会−で、大きく変わる社会の変化を的確に分析し、国、自治体、事業者の対応の在り方について、示唆にとんだ提言となっている。

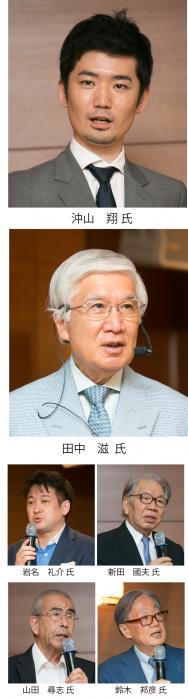

そこで、「Visionと戦略」10月号特集では、8月24日(土)に地域包括ケア研究会座長の田中滋氏をはじめ、研究会メンバーや我が国を代表する講師陣を招き開催した「2040年ビジョンと地域包括ケアシンポジウム」の内容を取りまとめたので報告する。

介護・宿泊・外食サービスにおける

「外国人在留資格の中心軸として期待される特定技能制度活用と

外国人材確保の新人事戦略を探る」

〜新たな在留資格創設に伴う介護・宿泊・外食業界の対応と

特定技能制度を生かした今後の人事戦略〜

政府は、深刻な人材不足に伴い、本年4月1日入管法改正を行い、外国人が就労ビザで就業できる画期的な在留資格「特定技能」を創設した。その結果、14業種に限るが、日本の労働市場を世界に開放することになる。当面、5年間に34万5,150人を上限に受け入れを行い、その後、労働力の需給に合わせ、国や受け入れ人数を調整しようというものである。既に業種によっては、国内外で特定技能1の語学・技能の能力評価試験が始まっている。

そこで当会では、6月15日(土)に『特定技能制度活用と外国人材確保の新人事略シンポジウム』を開催し、2017年11月技能実習制度に追加された介護サービスと、今後追加になる可能性が高い宿泊や外食サービス事業者から講師を招き、この危機的な人材不足の中での新たな在留資格「特定技能」の将来や可能性について議論するとともに、具体的な制度運用の実際について学んでいただいた。今回その内容を取りまとめ報告する。

〜新元号、働き方改革、改正入管法(特定技能)施行、

消費税増税が行われる2019年度の病院経営とは・・・〜

今年は、医療介護経営者にとっては、4月にスタートした働き方改革、改正入管法施行に伴う新たな在留資格(特定技能)創設、10月には消費増税に伴う2019年臨時診療・介護・障害報酬改定や新・処遇改善加算への対応が迫られている。さらに、中医協においては、既に2020年診療報酬改定の審議も始まり、年末には意見の取りまとめが行われ、翌年2月には答申のスケジュールとなっている。

そこで当会では4月21日(日)に、2012年に始まった2025年改革シナリオのロードマップも半分が経過し、いよいよ総仕上げの第一歩となる、2020年診療報酬改定の位置づけや重点施策を展望し、“先手必勝”の準備や対応策を多角的に議論する病院経営シンポジウムを開催した。千葉大学医学部付属病院 副病院長・病院経営管理学研究センター長 井上 貴裕氏には平均在院日数の短縮と病床稼働率との兼ね合いに苦闘する急性期病院の経営指針、また、日本最大の回復期病床を持つ一般社団法人巨樹の会 副理事長 桑木 晋氏には回復期リハ病床運営の詳細、ASK梓診療報酬研究所 所長 中林 梓氏には2020年診療報酬改定の準備対応と2025年に向けたビジョンと病院経営についてご講演をいただいた。シンポジウムでは、介護コンサルタントの小濱介護経営事業所 代表 小濱 道博氏、医療・介護・福祉事業コンサルタントのウェルフェアー・J・ユナイテッド株式会社 代表取締役社長 本間 秀司氏も加わり、今後の病院経営についてデスカッションや質疑応答を行った。『Visionと戦略』7月号特集では、その内容をとりまとめたので報告する。

〜在宅死亡率日本一をめざす一般社団法人だんだん会

日本初の別荘ホスピス「わがままハウス山吹」オープン〜

本年4月、在宅死亡率日本一をめざす一般社団法人だんだん会(理事長 宮崎和加子氏)は、東京圏からの移住者が多い北杜市の地の利を生かし、日本初の別荘ホスピス「わがままハウス山吹」をオープン、この開設記念に合わせ「大好きな北杜で最期まで!」をテーマに記念講演会と座談会が開催された。そこで、「Visionと戦略」6月号特集では、「わがままハウス山吹」開設に抱く宮崎和加子氏の事業構想と経営戦略について伺ったので紹介する。また記念講演会で「家でお迎えを受けるために必要な知恵」をテーマに講演を行った医療法人社団パリアン 理事長・クリニック川越 院長 川越厚氏の講演内容や、「家で本当に死ねるの?」をテーマに地域の在宅医、訪問看護師、介護支援専門員、住民代表が集い、討論を行った座談会の内容をとりまとめたので報告する。

〜EPA・留学生・技能実習生に特定技能を加え

アジアの人材獲得競争に勝ち抜く人事戦略〜

深刻な人手不足を打開するため政府が重要法案として、12月8日に成立した入管法(特定技能創設)は、基本方針・運用方針・総合的対応策が2月25日に閣議決定され、法務省を中心に14業種の省庁は4月1日の施行に向けて政省令を取りまとめた。政府は、特定技能施行後5年間に14業種で合わせて上限34万5150人の外国人労働者を受け入れる計画だが、中でも危機的な状況にある介護分野においては最も多い6万人の受け入れとなる。

そこで当会では、3月3日(日)に特定技能の政省令の詳細を解説いただくとともに、従来の介護分野における受け入れスキームである、EPA候補者・留学生・技能実習生との比較や技能実習生や留学生からの移行、特定技能の特徴である直接雇用、直接受け入れの具体的なスキームや運用について学んでいただくためにシンポジウムを開催した。そこで特集では、法務省や厚生労働省の担当官、外国人労働者政策に精通されている研究者、更に先進的な外国人介護人材の受け入れを行っている医療介護事業経営者や監理団体の皆様に登壇いただいた「特定技能施行と外国人材雇用シンポジウム」の内容を取りまとめ報告する。

〜地域包括ケアシステムの中核サービスとしての

看多機のあるべき役割と今後の整備促進策を探る〜

2012年に創設された看護小規模多機能(当初複合型サービス)は、昨年7月で全国に449ヶ所が開設された。ようやく介護保険サービスとして医療介護業界や自治体では浸透しつつあり、地域によってはその存在が住民に知られるようになっている。しかし、まだまだサービスが無いところも多く、住民は名称もどんなサービスなのもかわからないのが実態で、整備促進や啓蒙活動も十分ではない。看護小規模多機能には、小規模多機能の利用者が重度化し看護小規模多機能に移行したものと、訪問看護ステーションを中心に新設されたものの2つのタイプがある。また、看護小規模多機能のサービスの利用者は、末期がん等の医療依存度が高い患者と重度障害を有する要介護高齢者が多いのが特徴だ。従って平均介護度も高く、看取りも多く、その意味からも在宅ホスピスケアの拠点施設といっても過言ではないだろう。

一方で、事業経営の観点からは、重度の利用者確保や運営上のリスクも高く、24時間を支える看護、介護職員の確保、専門性の高い教育研修などの困難性から、難易度の高い事業とも言える。以上のことから全国での看護小規模多機能の整備数の伸び悩みが大きな課題となっている。

そこで、「Visionと戦略」では、地域包括ケアの実現を担う看護小規模多機能の在り方と整備促進を考えることを目的に「看多機座談会」を開催。発言者には、地域包括ケア研究会座長・公立大学法人埼玉県立大学 理事長 田中滋氏をはじめ、看護小規模多機能の産みの親である公益社団法人日本看護協会 副会長 齋藤訓子氏、我が国の訪問看護のパイオニアである一般社団法人だんだん会 理事長 宮崎和加子氏、そして、看護小規模多機能事業の実践者として、有限会社ホットケアセンター 代表取締役 山根優子氏、株式会社リンデン 代表取締役 林田菜緒美氏を迎え、「地域包括ケア実現に貢献する看多機の機能とその将来」をテーマに地域包括ケアシステムの中核サービスとしての看護小規模多機能のあるべき機能と今後の整備促進策について大いに討論いただいたので、その内容をとりまとめ報告する。

司会

保健・医療・福祉サービス研究会 代表 田中 優至 氏

地域包括ケア研究会 座長

公立大学法人埼玉県立大学 理事長

田中 滋 氏

公益社団法人日本看護協会 副会長

齋藤 訓子 氏

一般社団法人だんだん会 理事長

宮崎和加子 氏

有限会社ホットケアセンター 代表取締役

山根 優子 氏

株式会社リンデン 代表取締役

林田菜緒美 氏

2019年は、天皇の生前退位に伴い、30年続いた平成時代にいよいよ幕が降ろされ、「新元号」の新しい時代を迎えるという歴史に残る記念すべき年となる。新天皇の即位をお祝いするとともに、どんな元号で、どんな時代を迎えるのか期待が高まる中、医療福祉業界においては、2012年以来「社会保障と税の一体改革」で始まった2025年改革シナリオに基づく医療福祉制度・報酬改革が着実に進められ、今日、中間地点を迎えている。そして、今後進展する超少子高齢化が2040年に向けて、生産人口の急速な減少に伴う「給付」と「負担」のバランス崩壊など、本格的に社会保障制度の持続可能性が問われてくる。そこで、当会では、医療福祉政策を牽引する我が国を代表する講師陣をお迎えし、国難といわれる2040年問題に対し、近い将来示されるであろう国の「2040年ビジョン」を展望していただくと共に、目前の働き方改革、消費税増税、2020年診療報酬改定、2021年介護報酬改定他、毎年のように行われる、近未来の医療福祉制度改革への対応や、中・長期のビジョンと戦略策定について学んでいただくシンポジウムを1月27日(日)に開催した。そこで特集では、この『制度・報酬改革と医療福祉経営シンポジウム』をとりまとめ報告する。

〜新たな在留資格(特定技能)創設が及ぼす影響と

これからの医療・介護事業経営〜

全産業において危機的な人手不足が叫ばれる中、世界の超少子高齢社会の先頭を走る我が国においては、2025年以降の生産人口減少が著しく、我が国の経済や財政に深刻な影響を及ぼすことが有識者から指摘されていた。そのような中、政府は、これまで慎重だった外国人労働者政策の大転換とも言える新たな在留資格(特定技能1・2)創設を提言。そして、一定の技能と日本語能力を有する外国人労働者の長期在留を可能にする入管法改正案を秋の臨時国会に上程した。「移民政策だ」「拙速すぎる」「中身が何も決まってない」など与野党の熱い議論の結果、自公・維新の賛成多数で12月8日に可決、成立し、2019年4月施行となった。そのような折、当会では新たな在留資格創設への対応をメインとした緊急企画として12月16日にシンポジウムを開催した。そこで特集では、この新たな在留資格の最新情報である本シンポジウムをとりまとめ報告する。

|

|

|

|

|

|

|

|